トピックス - 最新エントリー

今日の民主党政権は、地域主権改革を推進し、「地域のことは地域に住む住民が責任を持って決め、活気に満ちた地域社会を創るべきだ」としています。しかしながら、多くの自治体は厳しい財政事情の中で、自治体への権限委譲はあっても、お金も人も増えず困っています。問題はそれだけではありません。地方主権改革は、小さな政府論と道州制を押しすすめる新自由主義的な内容が中心となっています。したがって、「公共部門の縮小と公務員の削減こそが住民の利益」とし、じつは住民自治を拡充する立場ではありません。むしろ、橋下大阪府知事がすすめる「大阪維新の会」のように地方議会を乗っ取り、トップダウンによる巨大地域開発中心の行政展開をすすめようとしています。これでは、まさに地方自治破壊の道に突きすすむものと危惧されています。そのことは、9月大阪府議会に提案されている「維新改革」プランで、すでに住民福祉と社会発展の願いを踏みにじる内容となっていることからも明らかです。

「地方自治は民主主義の学校だ」と言われていますが、いまこそ住民が主人公の地方自治をめざすことが求められています。そのためには、職場や地域で地方自治の民主的な発展をどのようにすすめるのか真剣な議論を深めることが必要です。今日の格差・貧困が拡大して行く中で、子育ての不安、ニートやフリター問題をはじめ青年の就職難問題、地域でのつながりをなくしている高齢者の問題などが広がり、生活不安が増大しています。地域におけるそうした問題をリアルに把握し、行財政の民主的な転嫁をどのようにすすめるのか、住民自治の立場から取組みをすすめることが必要です。そうした内容の学習会を旺盛に展開して頂くためにも、地方主権改革の学習会を職場や地域で取り組んでいただきますよう訴えるものです。

あなたの人生、すべてが筒抜けに?!

税と社会保障の共通番号制度を考えるシンポジウム

政府は現在、「社会保障・税に関わる番号制度」の導入に向けて準備を進めています。しかし多くの国民には、ほとんど知らされていません。「国民のプライバシー情報がまるごと監視されるようになるのではないか?」「社会保障の切り崩しに使われるのではないか?」「本当に所得の把握に効果があるのか?」など、多くの疑問や不安の声もあがっています。

シンポジウムでは、税と社会保障の共通番号制度について、国民・納税者の権利を保障する立場で、議論をすすめるための論点やポイントを考えます。ぜひ、ご参加ください。

とき:2010年10月3日(日)13時30分開会

ところ:府立ドーンセンター大会議室

(京阪・地下鉄「天満橋」駅下車 東へ徒歩7分)

●問題提起・コーディネーター

鶴田廣巳 (関西大学教授・大阪自治体問題研究所理事長)

●シンポジスト

坂本 団 (弁護士)

黒田 充 (自治体情報政策研究所代表)

自治体の税務労働者

医療・社会保障関係団体

資料代 500円

主催

社団法人 大阪自治体問題研究所 TEL 06−6354−7220

大阪自治体労働組合総連合税務部会 TEL 06−6354−7201

第8回北欧研究会

『完全雇用をめざす北欧3国の教育政策と積極的労働市場政策』

講師:中西 基・弁護士

講師の中西基(なかにし・かなめ)弁護士は、フィンランド、スウェーデンへは民法協の国際交流委員会の、またデンマークへは日弁連の貧困対策本部のメンバーとして視察されている。

ところ:大阪市立大学文化交流センター大セミナー室(大阪駅前第2ビル6階)

参加費用:資料代(500円)/申込み:大阪自治体問題研究所まで(定員35名)

前回は、渡辺博明大阪府立大学人間科学部准教授による『スウェーデンの地域経済政策と政治』と題して、穴見明著『スウェーデンの構造改革ポスト・フォード主義の地域政策』(未来社・今年1月刊)の書評報告。

本書は、地域政策を言説の変化から分析。高福祉・高負担型で社会保障を充実させた高度経済成長の時代は、重厚長大の輸出産業が伸び、スウェーデン・モデルは全盛期だった。その地域産業政策は国の出先機関であるレーン庁が地域開発を担当し、効率よく大企業をどこにもっていくのか「積極的立地政策」が出されたが、地域格差現出。

1970年前後に大量生産から少量生産に変わり、市場のニーズにフレキシブルな生産に変化、消費者ニーズの多様化のなかで国民国家からポスト・国民国家の時代へのパラダイム変換が迫られ立地政策が地域政策へ変化する。

82年に地域政策調査会が、87に地域政策委員が設置され、それぞれの共通点はサブナショナルな地域という空間が認知されたことである。

90年代に入ると、80年代に登場した経済成長のあり方が「知識を基盤とする経済」の考え方が浸透すると同時に、地域における諸アクター間に協力関係をつくり、合意形成のためにも分権化を促す「産業地区」概念が登場する。そして、地域を空間的単位として経済発展をはかる政策手法として地域成長契約/地域成長プログラムの制度導入提案などがあった。1999年国会の各党が代表する委員によって構成される地域政策審議会が設置された。

2001年に地域発展政策で「地方的および地域的に創出される経済成長」が目指され、市場メカニズムと集合的取り組み・特定地域への支援が打ち出された。

共催=民主法律協会・国際交流委員会+大阪自治体問題研究所・北欧研究会

連絡先=北欧研究会事務局:大阪自治体問題研究所(担当・山田)

TEL=06-6354-7220/FAX=06-6354-7228/e-mail=oskjichi@oskjichi.or.jp

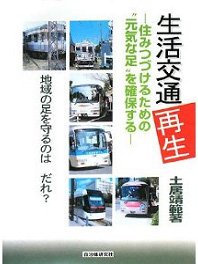

LRTを大阪の都市交通大改造の主役にしよう

LRTを大阪の都市交通大改造の主役にしよう

〜大阪の赤バス問題にも触れて〜

講演:土居靖範先生(立命館大学経営学部教授)

とき:2010年年9月28日(火)午後6時30分〜

ところ:大阪グリーン会館2階大ホール

参加費:無料

いま、人にやさしい公共交通のあり方、社会の権利としての交通権保障といったところまで議論が発展しています。それに加えて、道路・鉄道・3空港問題などの現状や将来プランなどの問題を総合的にお話しいただきます。

ぜひ、お知り合いの方をお誘いの上、ご参加ください。

お問い合せ先

社団法人 大阪自治体問題研究所

〒530-0041 大阪市北区天神橋1丁目13−15 大阪グリーン会館

Tel=06-6354-7220/Fax=06-6354-7228

E-mail=oskjichi@oskjichi.or.jp

2010年9月2日、過去にも親交のあった韓国聖公会大学の梁起豪(ヤン・キホウ)先生からの依頼で、OMSA(特別委員会担当大臣)チョイ・ユソン氏の率いる「韓日未来フォーラム」のメンバー34人(主にNGO活動家)が大阪自治体問題研究所を訪問しました。

2010年9月2日、過去にも親交のあった韓国聖公会大学の梁起豪(ヤン・キホウ)先生からの依頼で、OMSA(特別委員会担当大臣)チョイ・ユソン氏の率いる「韓日未来フォーラム」のメンバー34人(主にNGO活動家)が大阪自治体問題研究所を訪問しました。

交流集会では、藤永副理事長が新しい運動「市民共同発電所運動・日本の経験」と題して長野県飯田市や滋賀県野洲市の事例を引き、こうした運動が日本の「自然エネルギー電力買取補償制度」を生みだしたことなどを説明。

若干の質疑が交わされた後、場所を移して堺市・美原区の(株)EIWAT(柴田政明社長)を訪問。鉄加工の工場内を見学、鉄くずのリサイクルシステム等の説明を聞き交流を深めました。詳細については「おおさかの住民と自治」10月号をご参照下さい。

若干の質疑が交わされた後、場所を移して堺市・美原区の(株)EIWAT(柴田政明社長)を訪問。鉄加工の工場内を見学、鉄くずのリサイクルシステム等の説明を聞き交流を深めました。詳細については「おおさかの住民と自治」10月号をご参照下さい。

大好評!発売中

研究年報 13 大阪自治体問題研究所編

『地域主権』改革と地方自治

<特集>「地域主権」改革と地方自治

<特集>「地域主権」改革と地方自治

- 特集『「地域主権」改革と地方自治』によせて

樫原正澄 - 「地域主権改革」の理想と現実

加茂利男 - 「地域主権改革」と知己経済・暮らしのゆくえ

岡田知弘

<公募論文>

- 新旧政権による社会保障カード、及び、

番号についての議論に関する考察 黒田 充 - 住民の政治的共同体としての府県の特質と

道州制への疑問 横溝幸徳

<研究ノート>

- 海と温泉のまち白浜町下水道事業の資金不足

—税負担と受益者負担の均衡 佃 孝三

<書評>

- 後房雄著『NPOは公共サービスを超えるか

—次の10年の課題と戦略—』 栗本裕見

発行 自治体研究社

2010年8月10日発行

定価 1500円(本体1429円+税)

会員拡大特別キャンペーン

〜キャンペーン期間=2010年10月末まで

上記期間中に大阪自治体問題研究所に入会された方(半年分会費6千円納入)には、もれなく、「おおさかの住民と自治」8月号と『市民の環境安全白書』をプレゼントします。

大阪府財政や自治体財政分析の必読書!

「『地域主権』『財政健全化』と大阪府市町村財政」

<内容>

<内容>

・「財政から橋下府政を考える」

(高山新・大阪教育大学教授)

・「大阪府内市町村財政の現状について」

(初村尤而・大阪自治体問題研究所主任研究員)

・巻末資料

各市町村別財政指標など掲載

販売価格=500円

栗本裕見 新旧政権による社会保障カード、及び、番号についての議論に関する考察

黒田 充<研究ノート>特集『「地域主権」改革と地方自治』によせて

樫原正澄

第14回大阪自治体学校に90名を超える参加者で成功!

6月5日(土)の定期総会の午後1時30分より、第14回自治体学校が、大阪グリーン会館2階ホールで90名を超える参加者で開催されました。今回の学校のテーマは、<「地域主権戦略」と今日の地方自治を考える〜「橋下改革」と沖縄基地財政からの検証>というものでした。

6月5日(土)の定期総会の午後1時30分より、第14回自治体学校が、大阪グリーン会館2階ホールで90名を超える参加者で開催されました。今回の学校のテーマは、<「地域主権戦略」と今日の地方自治を考える〜「橋下改革」と沖縄基地財政からの検証>というものでした。

当日は記念講演?として「『地域主権』戦略と橋下『維新改革』を問う」と題して、鶴田廣巳関西大学教授(大阪自治体問題研究所理事長)より、また記念講演?として「沖縄の自治と基地・財政―米軍基地と「沖縄振興開発政策」はなにをもたらしたのかー」と題して、川瀬光義京都府立大学教授より講演がありました。参加者からは、「大阪府の現状と道州制などをめぐる状勢が良く理解でき、公務の参考になった。」とか、「沖縄の財政的な状況がよくわかり、大変よかったと思います。」とか、「タイムリーで良かったと思います。」との感想を頂き、成功裏に幕を閉じることができました。

『地域主権』改革と地方自治

<特集論文>

加茂利男・立命館大学大学院教授

「地域主権改革」の理想と現実〜

岡田知弘・京都大学大学院教授

『地域主権改革』と地域経済・暮らしのゆくえ〜

地域主権戦略会議が主導的にすすめる道州制も含めた「地域主権改革」は、新自由主義的な政策へと回帰してきている。いま、住民自治を基礎とした地方自治像が求められている。

<公募論文>

黒田 充 (自治体情報政策研究所)

「新旧政権による社会保障カード、及び、番号についての議論に関する考察」

横溝 幸徳 (大阪自治体問題研究所研究員)

「住民の政治的共同体としての府県の特質と道州制への疑問」